令和7年8月

至理一言 凡を転じて聖となす

真理に通じる言葉は一言であったとしても凡人を聖人に変えることさえできる、という意味である。

この言葉は、鎌倉時代後期に活躍した無住という僧によ って書かれた仏教説話集『沙石集』の巻第七に収録される「師に礼有る事ーのなかで記される。この章では、どれだけ社会的に高貴な人であったとしても、仏教の教えを受けるときには、僧に対して礼儀を尽くさなければならないということを様々な事例を示しつつ述べていくが、しかし近年は世俗のことを重んじるばかりで、仏教を軽んじる人が多 いと批判する。そのうえで、この言葉をあげて「至理一言」Ⅱ仏教のすばらしさを論じ、近年の風潮を戒めている。

なお、この言葉は無住が考えたものではない。いくつかの禅僧の著作にみることができるが、直接的には中国宋の時代に活躍した永明延寿が多くの経論から引用した文章を集成した『宗鏡録』巻一からの引用と考えられている。無住にとっては、この言葉も「至理一言」であったのだろう。

(仏教学部准教授 三好 俊徳)

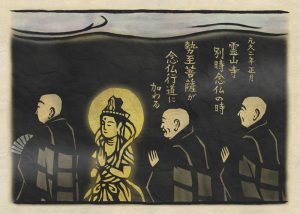

『法然上人の絵物語』第八巻

(画:別科修了生 菊田水月)

第二段、第三段 勢至菩薩の来現と阿弥陀三尊の来現

ある時、法然上人が念仏していると、背丈一丈ほどの勢至菩薩が目の 前に姿を現わされた。上人は絵師に命じその姿を写し留められ、長い間本尊として仰がれた。

またある時、法然上人が外出から草庵に戻ると、絵像でもなく木造でもない阿弥陀三尊が、板敷にも天井にもっかない状態で浮いて居られた。その後、法然上人が阿弥陀三尊を拝見されることは常であった。

菊田 水月